2025年06月23日

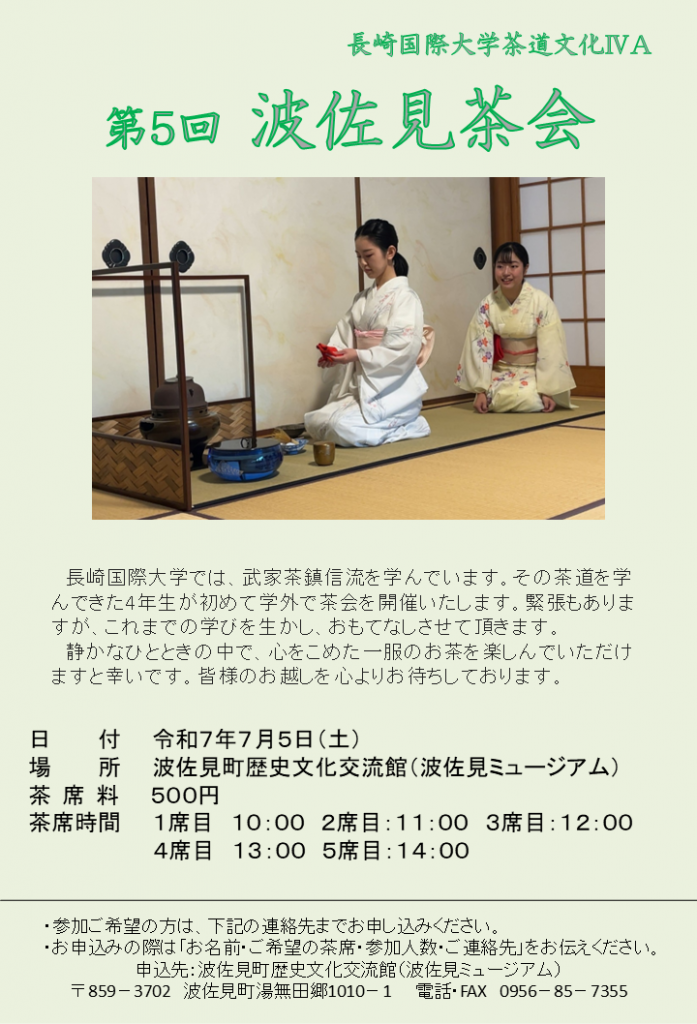

「第5回 波佐見茶会」開催のご案内と満席のお知らせ

下記の通り、「第5回 波佐見茶会」のご案内をしておりましたが、ご好評につき、全席完売となりました。

たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。

当日券の販売はございませんので、何卒ご了承くださいませ。

またのお越しを心よりお待ちしております。

======================================

本学と連携協定を締結している波佐見町にある波佐見町歴史文化交流館にて、今年も「茶道文化ⅣA」履修学生が「波佐見茶会」を開催いたします。4年間の学びの集大成として、一服のお茶をお出しします。是非お気軽にお越しください。

●日 程:令和7年7月5日(土曜日)

●茶席料:500円

●時 間:1席目 10:00 2席目 11:00 3席目 12:00 4席目 13:00 5席目 14:00

●申込先:波佐見町歴史文化交流館(波佐見ミュージアム) Tel & Fax 0956-85-7355

*お申し込みの際はお名前、ご希望の時間帯、人数、連絡先をお伝えください。

2025年04月21日

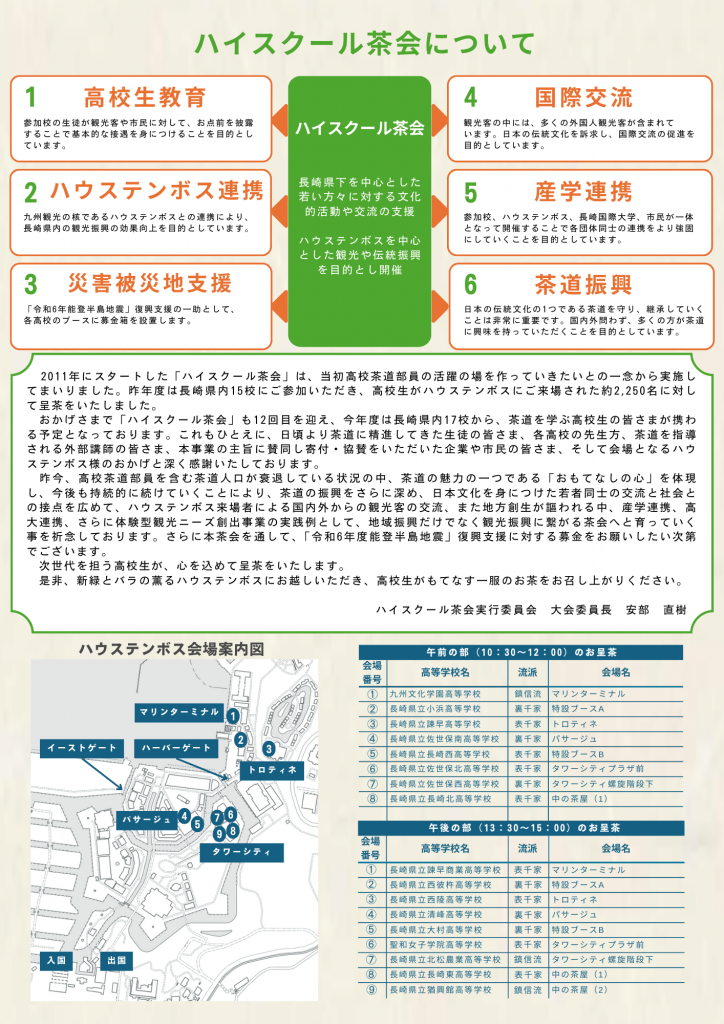

第12回ハイスクール茶会 in ハウステンボスを開催します!

令和7年5月17日(土)、長崎県内の高校茶道部がハウステンボスにてお茶席を設けます。今回は17校の高校が参加し、約2,550名の方々にお茶を振る舞います。

ぜひ、お気軽に足をお運びいただき、一服のお茶をお楽しみください。

日程:令和7年5月17日(土)10:30~15:00

場所:ハウステンボス場内

詳細は添付のチラシをご確認ください。

参加方法:お茶席代は無料ですが、別途ハウステンボスの入場券が必要です。

問い合わせ先:長崎国際大学 茶道文化 TEL:0956-20-5595/0956-39-2020

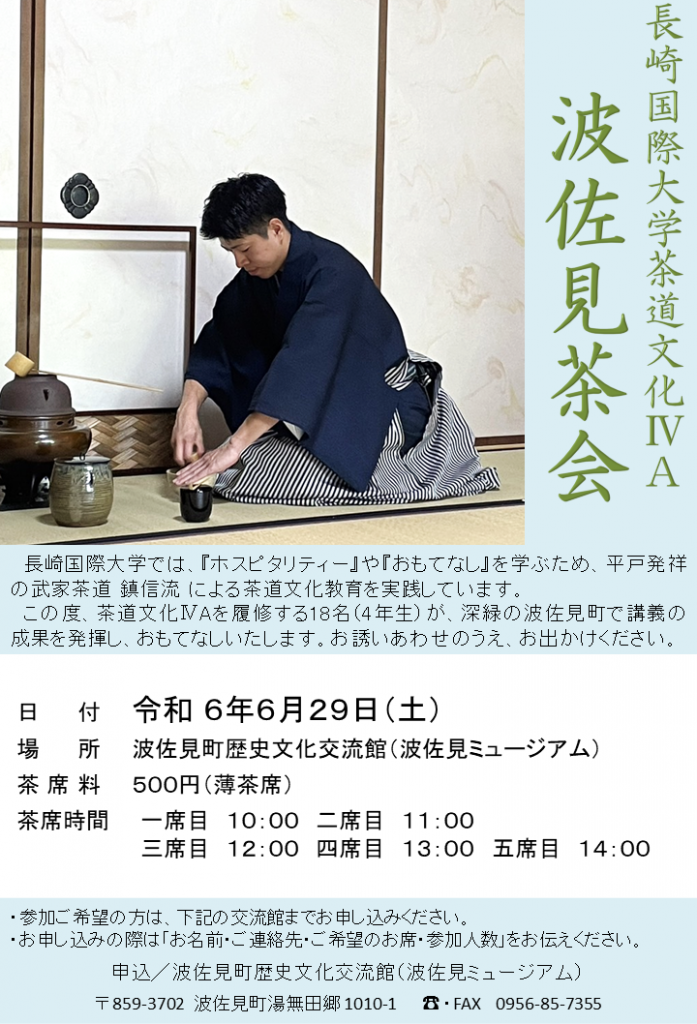

2024年06月01日

今年も「波佐見茶会」を開催します!

本学と連携協定を締結している波佐見町にある波佐見町歴史文化交流館にて、今年も「茶道文化ⅣA」履修学生が「波佐見茶会」を開催いたします。4年間の学びの集大成として、一服のお茶をお出しします。是非お気軽にお越しください。

●日 程:2024年6月29日(土曜日)

●茶席料:500円(1席20名様程度)

●時 間:予約制(先着順)①10:00~②11:00~③12:00~④13:00~⑤14:00~

●申込先:波佐見町歴史文化交流館(波佐見ミュージアム)

Tel & Fax 0956-85-7355

*お申し込みの際はお名前、ご連絡先、ご希望の時間帯、人数をお伝えください。

2024年04月24日

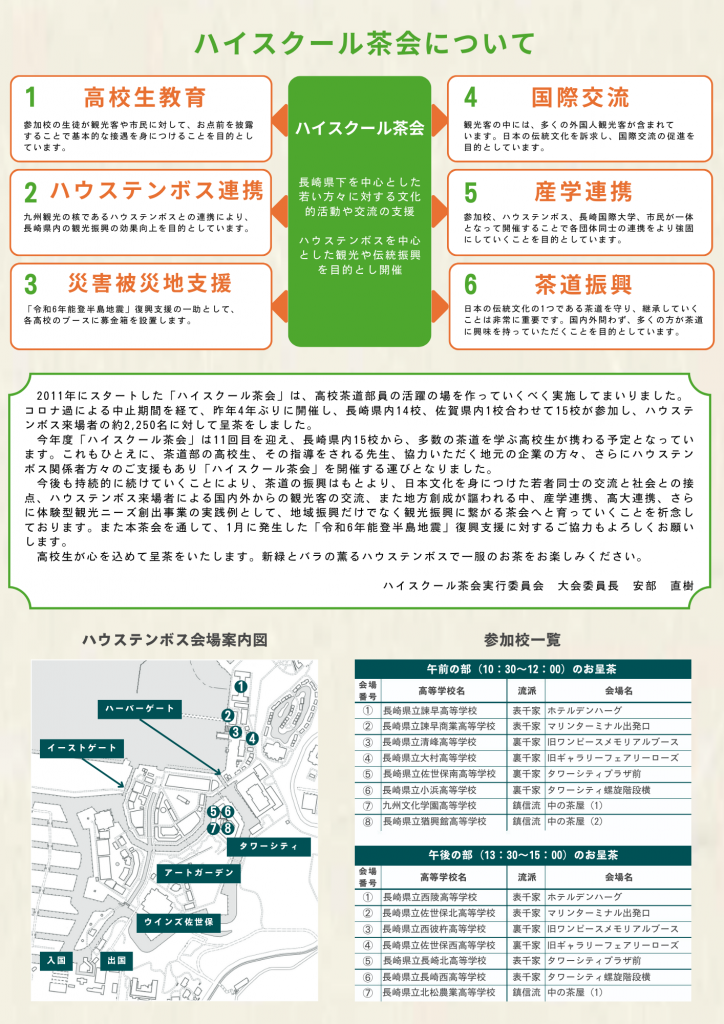

第11回ハイスクール茶会 in ハウステンボスを開催します!

令和6年5月18日(土)、長崎県内の高校茶道部がハウステンボスにてお茶席を設けます。今回は15校の高校が参加し、約2,250名の方々にお茶を振る舞います。

ぜひ、お気軽に足をお運びいただき、一服のお茶をお楽しみください。

日程:令和6年5月18日(土)10:30~15:00

場所:ハウステンボス場内(詳細は添付のチラシをご確認ください。)

参加方法:お茶席代は無料ですが、別途ハウステンボスの入場券が必要です。

問い合わせ先:長崎国際大学 茶道文化 TEL:0956-20-5595/0956-39-2020

2023年11月21日

2023年キッズキャンパス開催!!

朝晩はめっきり寒くなってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?

さて、長崎国際大学では11/11(土)にキッズキャンパスが開催されました。その様子をお伝えいたします!

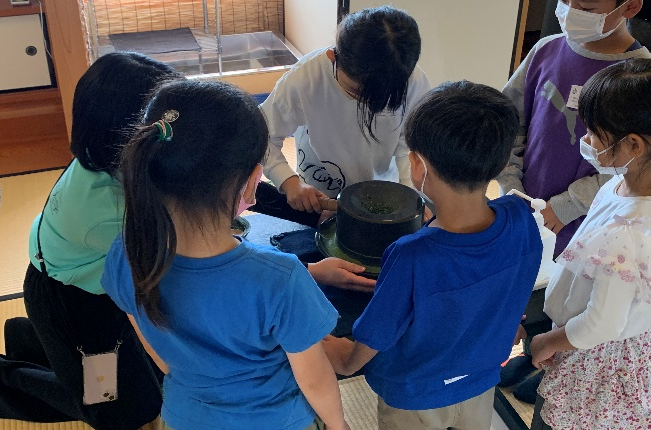

今回のキッズキャンパスでは「茶道って何?美味しいお茶を点ててみよう!」と題して、学生が主体となって、計画、運営を行いました!

4年生をリーダーとして、放課後に集まり、本番2週間前から打合せ・リハーサルを繰り返し、試行錯誤してきました…

小学生にどのように説明すれば、茶道の魅力が伝わるのかと、互いに意見を出し合いながら、パワーポイントのスライド、説明文を考えてきました。

いよいよ迎えた本番当日。4年生は早朝より何度も練習をして確認をしました。

まずは、茶室での作法やルールについての紹介!お茶の飲み方も上手にできていますね!

続いてグループに分かれて、点て方体験!保護者の方も参加していただきました!

自分で点てた抹茶の味はどんな味?ほとんどの方がとても上手に点てることができていました!大学生より上手かも…!?

抹茶引き体験もしました!棗1個分の抹茶を引くのは何時間かかるかな‥?

1時間、2時間目合わせて保護者の方含め、約90名の方に参加いただきました!学生は最初、とても緊張していましたが、だんだんと緊張がほぐれて笑顔で対応することができていました。

参加した学生からは、「何度も練習を重ねたこともあって、今まで学んできた客作法やお茶の点て方について、自信をもって伝えることができました。参加していただいた小学生の皆さんの笑顔を見ることができて楽しかったです!」とのコメントがありました!

参加して下さった皆さまありがとうございました。

また来年もお会いしましょう!!(^^♪