2024年08月21日

上海大学社会学院短期研修 茶道体験

2024年8月1日(木)に上海大学社会学院の学生17名が、本学での短期研修の一環として、茶室「自明堂」にて茶道について学びました。

今回の茶道体験では、茶道文化の補助員をしている学生7名もサポートに携わりました。上海大学の学生へ日本の文化を伝える目的で、日本の礼法に関する講義・茶道体験を実施しました。

はじめに、嶋内教授より本学で取り入れている茶道鎮信流のことやお茶室でのマナー、日本の礼法などについて、通訳を交えながら講義が行われました。

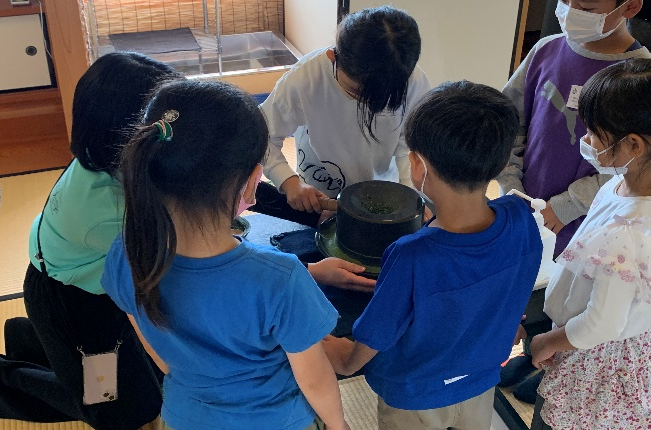

その後、鎮信流の礼法である双手礼・爪甲礼、茶席体験で必要となる客作法「床の間の拝見」や、「お菓子の取り方」「お茶の飲み方」について、サポート学生が身振り手振りを交えながら説明に実践しました。言葉の壁もありましたが、上海大学の学生は上手に作法を行っていました。

茶席体験では「茶道文化ⅢA」を履修している学生が亭主を務め、茶室の前方と後方の二ヶ所で、お点前を披露しました。上海大学の学生は、安部理事長よりお点前の説明をうけ、集中して点前を見入っていました。

今回は夏らしく、ガラスの水指や平茶碗が使われ、上海大学の学生は「緑陰」と銘がついた主菓子と一緒に一服のお茶を楽しくいただいていました。サポート学生も緊張しながらお茶とお菓子を出していました。

茶道体験終了後は修了式が行われ、全員で記念撮影を行いました。

本学のサポート学生は、初めてこのような体験に携わり、学び多き経験をさせていただきました。終了後に、学生たちより以下のような感想がありました。

〈参加した学生からのコメント〉

交流することで世界に少しでも茶道という日本文化を伝えることができるので、今後もこのような機会を設けていくべきだと思った。お抹茶は、それぞれで好みがあるようでしたが、お菓子はおいしくいただいている様子でした。(社会福祉学科3年生)

言葉が通じなくても茶道を通してコミュニケーションがとれ、よい経験になりました。(社会福祉学科3年生)

言葉が伝わらなくても、身振り手振りや、心と心で通じ合えることがわかりました!(国際観光学科3年生)

お菓子の取り方のレクチャーの際、楽しそうに学んでくれていてよかった。お茶もお菓子もおいしそうにいただいてくれていてうれしかったです。(国際観光学科3年生)

上海大学の学生と有意義な時間を過ごすことができ、茶道を知っていただけたことがとてもうれしく思います。また、本学学生の学びの場ともなりました。本学学生が、様々な体験を通し、茶道で学んだ事を社会に出て活かせていけるように頑張ってほしいです。

2024年02月02日

エコール・オテリエール・ド・ローザンヌ(EHL)からのお客様へ茶席体験

令和6年1月31日、茶室「自明堂」にて、エコール・オテリエール・ド・ローザンヌ(以下、EHL)から来学されたBao Chen氏、JB Breguerand氏、Mayumi Jones氏に茶席体験を行いました。

EHLは、スイスのローザンヌにある世界を代表するホスピタリティの学校で、英国の大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ(QS)」による大学ランキング(ホスピタリティ&レジャー経営大学部門)で2020年、2021年と2年連続で世界1位を獲得しています。

茶道は季節を大切にし、お客様をおもてなし(ホスピタリティ)するテーマを道具で表現します。日本では、もうすぐ節分、立春を迎え、各地で雛飾りが行われますので、今回は桃の節句をテーマに設えを整えました。

茶室の玄関では、三人官女がお迎えをし、雛祭りに合わせたBGMを準備しました。そして床の間には、「春徳風」の軸に男雛と女雛を飾り、脇に桃の花を生けました。お菓子も「福梅」と「如月」というお菓子を用意し、お客様にお好きな方をお取りいただくようにしました。

茶席は立礼式で、本学で取り入れている鎮信流茶道を表現するために、平戸藩の御用窯である平戸焼(三川内焼)の水指を用いました。通訳を介しながらでしたが、茶道のおもてなしをお伝えすることができたのではないかと思います。

お客様からは「茶道はメディテーション(瞑想)するもので、静かにしていなければならないと思っていた」と驚かれていましたが、お客様(相手)を見て、状況に合わせながら応じることをお話すると、大変納得されている様子でした。

また、今回、亭主やお運びを務めるのは茶道文化を履修している学生で、2年生が中心となり対応に当たりました。このような茶席体験に携わるのは初めての学生ばかりでしたが、日頃の授業の成果を存分に発揮してくれていました。これからも、様々な場面で学生が活躍できる機会を提供していきたいと思います。

2023年11月21日

2023年キッズキャンパス開催!!

朝晩はめっきり寒くなってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか?

さて、長崎国際大学では11/11(土)にキッズキャンパスが開催されました。その様子をお伝えいたします!

今回のキッズキャンパスでは「茶道って何?美味しいお茶を点ててみよう!」と題して、学生が主体となって、計画、運営を行いました!

4年生をリーダーとして、放課後に集まり、本番2週間前から打合せ・リハーサルを繰り返し、試行錯誤してきました…

小学生にどのように説明すれば、茶道の魅力が伝わるのかと、互いに意見を出し合いながら、パワーポイントのスライド、説明文を考えてきました。

いよいよ迎えた本番当日。4年生は早朝より何度も練習をして確認をしました。

まずは、茶室での作法やルールについての紹介!お茶の飲み方も上手にできていますね!

続いてグループに分かれて、点て方体験!保護者の方も参加していただきました!

自分で点てた抹茶の味はどんな味?ほとんどの方がとても上手に点てることができていました!大学生より上手かも…!?

抹茶引き体験もしました!棗1個分の抹茶を引くのは何時間かかるかな‥?

1時間、2時間目合わせて保護者の方含め、約90名の方に参加いただきました!学生は最初、とても緊張していましたが、だんだんと緊張がほぐれて笑顔で対応することができていました。

参加した学生からは、「何度も練習を重ねたこともあって、今まで学んできた客作法やお茶の点て方について、自信をもって伝えることができました。参加していただいた小学生の皆さんの笑顔を見ることができて楽しかったです!」とのコメントがありました!

参加して下さった皆さまありがとうございました。

また来年もお会いしましょう!!(^^♪

2023年11月10日

第24回 長崎国際大学開国祭茶道部茶席

11月3日(金・祝)、4日(土)の2日間、第24回長崎国際大学開国祭が開催されました。

今年は、コロナ禍以前の体制に少しずつ戻り、飲食を伴う露店が多く出店され、大盛況でした。茶道部は、茶室「自明堂」に於いて、立礼席を設け、3年生と2年生が中心となり、お客様を薄茶でもてなしました。

今回のお茶会には、多くの卒業生が駆けつけてくれ、後輩たちや茶道文化の教職員と久しぶりの再会をとても喜んでいました。

今年の開国祭のテーマは「青春(あおはる)」でした。

初めての亭主、半東を務める学生もおり、道具組を覚えることや授業で習っている濃茶点前(茶道文化ⅡA・Bの授業で実施)との違いに苦労しながらも練習を重ね、立派に役目を果たしていました。大学4年間という短い期間ですが、青春の思い出の1ページになったことと思います。

そんな茶道部の学生からは次のような感想を聞くことが出来ました。

健康栄養学科2年生(亭主、半東、お運び)

本番は緊張してしまい、茶会の雰囲気に慣れるのに時間がかかりましたが、練習した成果を発揮することができたと思います。

健康栄養学科2年生(亭主、半東、お運び)

今回、亭主と半東を担当してとても良い経験を積むことができました。1年生の時は、薄茶点前を最初から最後までできるようになるとは思っていませんでしたが、1年間茶道部の活動を通して、自分自身が「こんなにも成長できるんだ」と実感し、自信がつきました。この経験を今後の学校生活にも活かしていきたいです。

薬学科2年生(亭主、半東、お運び)

開国祭のお茶会は、亭主、半東そしてお運びと全てが初挑戦の役割だったので、とても緊張しました。特に、亭主・半東はお点前の流れから道具のことまで、知っているべきことがたくさんあり、「正しくできているか?」、「質問に答えられるか?」など、ずっと不安と緊張の中にいました。しかし、昨年の水屋に比べて、実際にお客様と顔を合わせて、言葉を交わし、表情や様子を見たりすることが出来たのはとても嬉しい体験でした。

また、今回は2日間合わせて8席ありましたが、一つとして同じ茶席はなく、すべてに学びがあり、自分の足りないところを多く自覚することができたお茶会でもありました。

これからの部活動では、今回のお茶会でのまだを意識しながら練習に励んできたいと思います。

【開国祭での学生たちの様子】

今回のお茶会での経験を後輩たちに受け継ぎ、これからも茶道部が活気あふれる部活動であることを願っています。

今から、来年の開国祭でのお茶席が楽しみです!

2023年09月08日

韓国仁同高校 茶道体験

9月6日(水)に本学の系列校である九州文化学園高等学校との交流プログラムの一環で、韓国仁同高校より21名が茶室訪問をされました!今回対応をした学生は、4年生3名、3年生4名、2年生2名の合計9名です。

まず、嶋内所長より歓迎の挨拶がありました。その中で、「抹茶を飲んだことがありますか?」という質問に対し、多くの生徒が挙手をしており、本学学生は驚いた様子でした。

次に、鎮信流の歴史や茶室のマナーなどについて、説明がありました!ほとんどの生徒が日本語を勉強しているとのことで、通訳を介さずに内容を理解し、興味深い様子で熱心に聞き入っていました。

その後は、各グループに分かれ本学学生が鎮信流のお茶の飲み方を伝えました!最初はお互いに緊張している様子でしたが、すぐに打ち解け、笑顔でコミュニケーションを取る様子も見られました!

飲んだ後の拭き方もしっかり確認できましたね!!

「茶碗の正面はどの向きで置きますか?」と学生に質問がありました!

最後に、席入をして茶席に入りました。点前中に嶋内所長より、道具や点前の流れについての説明がありました。説明された内容を確認しながら、生徒は真剣な眼差しで点前に集中していました。その後、お菓子とお茶をいただきました。客作法については、本学学生が茶席の中に入り、生徒がわからないところを丁寧に説明しました。

茶席体験終了後は、全員で記念撮影をしました!!

笑顔で!!ハイポーズ!(^^♪

今回の茶道体験は補助員研修会の一環として行いました。本学学生は、点前の練習だけでなく、実際にお客様を迎え、お運びやもてなしの実践をするよい機会となりました。前日から茶席の準備や、打合せを行い、よりよい茶道体験になるよう、気づきや提案などを互いに意見を出し合いながら、計画をしました。

茶道体験終了後は、「緊張したけれど、普段接することができない韓国の高校生と交流ができて、充実した時間を過ごせました!」というコメントがありました。

茶道文化では、これからも学生が主体となって、活動を行うよう全力でサポートしていきます!