2025年07月17日

第5回「波佐見茶会を終えて・・・」

茶道文化Ⅳの集大成としての茶会が、7月5日波佐見町の歴史的な場所、「波佐見町歴史博物館」で開催されました。学生の皆さんにとっても、学びの成果を地域と共有できる素晴らしい機会になりました。

今回は、お客様の申し込みが多く、どの席も満席。お客様には、茶席の時間を待つ間、木々の揺らぎと空間を味わい、館内の展示物も見ていただきました。

さて・・・ようやくお待たせのお茶席です。

茶席は、薄茶点前の逆勝手。今回のテーマは、七夕のロマンチックな雰囲気と水の清らかさや涼しさを表現してみました。水指に笹の葉の絵、棗には蛍の笹の水、平茶碗の底に花びらの形どったものなどを用意し、幻想的なイメージが広がってほしいと願いを込めました。

そして亭主は、たくさんの練習を重ね点前を披露いたしました。緊張感と達成感が満ち溢れる時間でした。半東さんは、お客様からの多くの質問に、一生懸命答えていた姿が誇らしく感じました。

水屋は、まずは美味しいお茶を点てることに専念しました。授業の際でも何度もお茶を点てて、お湯の温度、抹茶の量などを調整しました。

そのお茶をお客様に届けるのが接待の役目でもあります。茶室が狭いのでその狭さをお客様に感じさせないように、1人の人が座ってお茶を出せるように工夫をしました。

受付は、待っているお客様の対応や人数などを水屋に伝え、一般客や卒業生、学園内のお客様の対応に追われました。お子様ずれのお客様や座ることができないお客様に対しての配慮にも心掛けるなど、人対人の関係の学びを沢山致しました。

それぞれの役割のなかで、実践を通して学ぶことの意義や連帯感の大切さ、さらには人や物に対する優しさも学ぶ良い機会となりました。

主催した学生の感想

亭主としてお点前をする中で、一つ一つの小さな動作に集中し、そのすべてが正客をはじめとしたお客様へのおもてなしであることを意識した結果、客と亭主、お茶会全体に一体感があった。半東が緊張から言葉に詰まることがあり、もう少し客と半東とのやり取りの練習をしておくべきだったと思った。(国際観光学科4年)

練習通りにいかない部分もあったが、接待間での取り次ぎの練習の成果を発揮できた茶会にすることができ良かった。接待という役割を通して、接待は、亭主、半東、水屋全ての役割と繋がっている部分があり、接待の動きができていないと茶会を上手く動かせないと感じた。(国際観光学科4年)

本番での反省点は、想定外の流れに戸惑うことがあり、自分で考えて行動できていない部分があったことである。しかし、その中でもお客様に対して丁寧に対応することができた部分は良かったと思う。(国際観光学科4年)

自分の役割をこなしながらも、しっかりチームの一員として周りを見て、時には他のポジションにも気を配る大切さを将来に役立てていきたい。また、おもてなしの心も忘れない。(国際観光学科4年)

フィールドワークとしてお茶会に参加した学生の感想

今回参加させていただいた波佐見茶会が人生で初めての茶会だったので、とても緊張していたのですが、私が想像していたよりもはるかに優しい雰囲気と柔らかい雰囲気があり、緊張していたのですが安心して茶会に参加することができました。(国際観光学科1年)

少し難しかったけど授業などでは体験することのないことをことなので体験する事が出来てよかったです。また、今日の掛け軸が「平常心是道」というものでした。先輩方が今までやってきたことを発揮するという意味だと伝えられました。掛け軸にもお茶会に対しての意味がありどんな理由で掛けられているのか知ることができました。(国際観光学科1年)

お手前だけではなくて、お茶を運ぶところもヘリを踏まずにすり足で歩くまた、お茶を立って一人一人回るのではなく、バトン渡しのようにほこりが立たないようにお客さんに提供していることを学びました。(国際観光学科1年)

そして「もてなし」とは何なのか?

茶の湯の静けさや精神性。展示物と学生の立ち居振る舞い。亭主と客の関連性など。響き合って、まるで時代を越えた文化交流のように思えます。

これから、学生たちは卒業茶会を目指して「一期一会」の精神で頑張ってほしいと願っています。

2025年07月01日

「茶道文化ⅢA」グループでの実技試験

「茶道文化Ⅲ(3年次開講科目)」を履修している学生は、「茶道文化Ⅳ(4年次開講科目)」への履修を目指すに当たって、「茶道文化Ⅰ(1年次必修科目)」と「茶道文化Ⅱ(2年次開講科目)」で点前の基本である、「薄茶点前」と「濃茶点前」を学んでいます。

今回、それらの点前が、お客様を迎える茶会の中で、どのような組み立てになっているのかを確認することを目標にグループでの実技試験を実施しました。グループでの実技試験の内容としては、亭主、半東、客といった茶会での役割に分かれて、それぞれの作法等の理解度を実践を通して確認するというものです。実技試験に向けて、授業の中でも各役割に分かれて、練習を行いました。

試験内容:茶会における薄茶の場面を想定して試験を実施。

実施方法:授業で学んだことを基本にして、4名で1グループを作り、学生は亭主、半東、客の3つの役割から実践内容を選び、試験に臨む。

亭主は、前半(お茶を点てて客に出す)と後半(茶碗が戻り仕舞うまで)に分けて、2人態勢で薄茶の点前をするという形式をとり、点前が基本通りにできているかを確認しました。

半東は、菓子器を運ぶ作法、お茶を出す作法等ができているかどうか、また、その際の給仕口の出入りについて理解できているのかを確認しました。

客は、出入り口の入り方、襖の開け閉め、席入りができているのか、お菓子を取るタイミングと取り方、お茶の飲み方、亭主への声掛けなどを確認しました。

今回のグループでの実技試験を実施した結果、学生の茶道に対する意識が向上したことや、自分の役割を真剣に、そして真摯に受け止め実践したこと、茶会の流れである亭主と客(迎えるものと迎えられるもの)との関係性が理解できたのではないかと考えられます。

ここで、実際にグループテストを受験した学生のコメントをいくつか抜粋して掲載します。

今回はグループでのテストということで、次客にお茶を出したときに正客がお茶を飲み終えている状態だったかを確認したりと、常にグループの他の担当の人がどのような状態だったのかを周りを見て考えて動くことが出来たと感じる。これは茶道だけに言えることではなく日常の生活や、部活動などでも役立てることができる部分だし、茶道を通してこのように日常に役立つことも学習することが出来るというのはとてもプラスなことだなと感じることができた。(国際観光学科 Nさん)

グループでしたおかげで、みんなとコミュニケーションがとれ、関わることのない違う学部の人ともお話しして仲良くなることができた。1人では気づけなかったことも、みんなの意見を聞くことで理解することができた。また、茶道で大切にされている「おもてなしの心」や「思いやり」が、実際の協力の中でも感じられた。反省点もあるが、グループで一つのことに取り組む楽しさと達成感を味わえた、貴重な経験になった。(国際観光学科 Fさん)

これから「茶道文化Ⅲ」を履修している学生は、後期に「錦秋茶会」を実施いたします。この茶会は、大寄せの茶会で100名という大勢のお客様を一同にお迎えして開催する茶会です。

学生にとって、それぞれの役割を学ぶことで「おもてなし」とは何か?について考える機会を今後も与えていきたいと思います。

2025年06月13日

「茶道と音楽の融合」薬学科6年生が心を整える茶席体験

令和7年6月11日(火)、長崎国際大学薬学科の6年生を対象とした「ホスピタリティ演習Ⅳ」の授業で、「茶道と音楽の融合」をテーマにした茶席体験が行われました。会場となった1101教室には、薬学科の学生101名と学内の教職員が集い、静かで温かなひとときを共有しました。

この授業では、先週の講義で学んだ茶道鎮信流の礼法や客作法を踏まえ、実際に茶席を体験します。

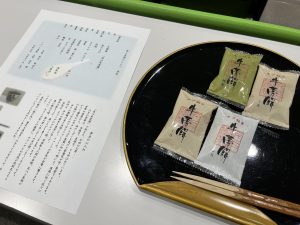

教室の舞台には、「直心是道場」の短冊が掛けられ、白磁の花入には和蘭海芋の花が生けられました。平戸の海にオランダ船がやってくる情景が浮かばれ、季節感と歴史を感じる設えが、教室の中に優しい緊張感をもたらしていました。お菓子には、地元平戸の「牛蒡餅(ごぼうもち)」が用意され、郷土と文化に触れることができました。

今回の茶席では、珍しい楽器「リュート」の音色に合わせて点前が披露され、学生たちは目で見て、耳で聴いて、心で感じる、癒しの時間を過ごしました。静けさの中に漂う音と所作の美しさに、会場全体が穏やかな空気に包まれていきました。

点前で使われた道具の紹介では、嶋内先生から、それぞれの道具に込めた思いや、道具を通して伝えたいメッセージについて語られました。「何か一つでも学生の心に残る茶席になりますように」との願いとともに、「相手の立場に立って考えられる、ホスピタリティにあふれた薬剤師になってほしい」と、温かな言葉で締めくくられました。

学生たちにとって、日々の学びとは少し違う角度から“おもてなしの心”に触れる、貴重な体験となりました。

2025年05月15日

【茶道文化がつなぐ縁】卒業生と在校生の交流、お茶室でほっと一息

春の風が心地よく吹く午後、本学の茶室「自明堂」に、懐かしい顔が帰ってきました。

茶道文化Ⅳまで履修し、在学中はアーチェリー部でも活躍していた卒業生と空手部だった学友が、お茶室を訪ね、近況報告に立ち寄ってくれました。

彼女らは学生時代、茶道の授業を通じて作法だけでなく、思いやりや礼節を学び、共に活動した仲間です。卒業後はそれぞれの道を歩んでいますが、この日、自明堂で再び顔を合わせたことで、自然と笑みがこぼれ、懐かしい思い出話に花が咲きました。

さらに嬉しいことに、現在茶道文化を履修中の在校生であり、同じくアーチェリー部に所属する学生たちとも交流の時間が設けられました。卒業生は、在校生に向けて「茶道で培った礼儀や心配りは、社会に出てから本当に役立つ」と実体験を交えて語り、在校生も真剣なまなざしで耳を傾けていました。

その後、皆で写真撮影。世代は違えども、お茶室では自然な形で交流の場となり、和やかで温かいひと時となりました。

「お茶室は、ただ点前をする場所ではなく、人と人の心を結ぶ場所でもある」そんなことを改めて実感させてくれる、かけがえのない時間でした。

これからも長崎国際大学の茶道文化は、在学生・卒業生・地域の方々をつなぐ“縁の道”として、多くの出会いと学びの場を育んでいきます。

2025年03月18日

令和7年度 春季補助員研修会

3月になり、本学でも先日、卒業式が執り行われ、多くの学生が学び舎を後にしました。春休みで静まり返ったキャンパスでは、新年度に向けての準備が進んでいます。もちろん「茶道文化」も4月に入学する新入生を迎えるために、春季補助員研修会を3月5日(月)から3月11日(火)にかけて5日間行いました。

本学では、「茶道文化ⅠA・ⅠB」と「茶道文化ⅡA・ⅡB」の授業に補助員(SA)を配置しています。「茶道文化」の補助員は、教職員と同様に少人数グループを1班担当し、点前や客作法などを教えています。そのため、鎮信流の正しい型を身につけることや、履修学生との接し方、言葉遣いなどに注意しなければなりません。それらを学ぶ場として、この研修会は開催されています。

そこで、今回は、春季補助員研修会の様子をご紹介したいと思います。

まずは、研修会の準備です。新規の補助員は、先輩の補助員から水屋での準備の仕方を教えてもらいながら、一緒に準備をしていきます。

そして、次は禅語の説明です。毎回、学生が担当して研修会の軸を選び、その意味や選んだ理由などを全員に説明します。禅語の意味を自分なり解釈し、説明することに難しさを感じていましたが、しっかり話すことができていました。

それから、研修会の内容に入ります。研修会では、割り稽古や薄茶点前、客作法などを改めて確認していきます。また、その中でグループワーク形式で、学生役と補助員役に分かれて実践的な指導の場面を作り、話し方や組み立て方を学んでいます。さらに、審査会として、点前確認を一人一人行い、個別にフィードバックをして鎮信流の正しい型を確認していました。

令和7年度は22名の学生を補助員として任用していきます。その学生の出発式を4月2日に行います。それぞれが目標としている自分像を目指して、補助員活動を取り組んでもらいたいと思います。

そして、多くの新入生が「茶道文化の授業を受けて良かった」と思ってもらえるよう、茶道文化に関わる全教職員、補助員学生が力を合わせて新年度も頑張っていきます!