2013年09月11日

補助員研修会1日目

9月末から後期がスタートする本学では、始業前に茶道文化補助員研修会を行います。

他の学生たちが夏休みを満喫している中、後期から一指導者として活動するために、1週間の研修会の中で、点前の練習や指導内容の確認、指導方法などを学びます。

補助員は、活動を通して茶道の技能を高めるとともに、規律性や状況判断力、社会人としてのマナーなどを身につけることを目標としています。

第1回目の今日は、中風炉点前の確認と割稽古をしました。

点前中に問題が発生した際の対処法なども学び、皆必死にメモを取っていました。

少し知識を得るだけで、臨機応変に対応する力、考える力につながります。

今日から始まった補助員研修。今後の練習に期待です!!

2013年08月17日

茶道文化Ⅳ 正午の茶会

茶道文化Ⅳでは、学生が主体となって茶事の運営を行います。この夏の時期の茶会を、正午の茶会と呼んでいます。

今年は、全5回の日程で、お客様を外部から招き、茶道文化ⅣAを履修している4年生の学生がおもてなしをしていきます。

7/27(土)、第一回目の正午の茶会がスタートしました。

学生は、この茶会のためにそれぞれの役割を受け持ち、事前準備や練習に励み、本番に臨んでいます。

亭主が懐石膳を運んでいる様子

温かいうちに膳を運べるよう、料理班との連携が必要です。

正客と末客は、学生が担当しています。

料理班

事前に、旬の食材を使った献立をたて、茶会当日に料理を作ります。盛り付けも丁寧に行います。

炭点前

濃茶点前

薄茶点前

点前をする学生は、点前に集中しながらも、おいしいお茶をお客様に出せるよう、気が抜けません。

最後に全員で集まり、お客様に対してご挨拶

この茶会を通して、お客様を招いておもてなしをするためには、事前の準備や気にかけることが沢山あり、どのようにおもてなしをしていけば良いのかを、実践を通して学べたと思います。

学生同士で協力すること、自分の役割に責任を持つことなど、今回の茶会で学んだことを、これからの生活や色々な場面で生かして欲しいと思います。

2012年11月22日

日本人学生顔負けのお点前-リチャーズくんの点前確認-

茶会ラッシュの秋も終わり、寒い冬の季節がやってきました。

この時期になると、点前確認を控えた学生で毎日茶室はいっぱいになります。

部活の練習後に茶室に駆けつけ練習したり、誰もいない朝早くに来て練習したり、と各自一生懸命お稽古に励んでいます。

ちょうど先週の今日、茶道文化ⅠBの点前確認がありました。

このクラスには、イギリスからの留学生リチャーズくんが茶道を学んでいます。

言葉も文化も全く違う国から来て、慣れない畳の上でじっとお稽古に取り組んでいる姿には、頭が下がる想いです。

静まりかえった茶室で、ただただ黙って名前が呼ばれるまで自分の番を待つ・・・

普段の生活で感じることのない緊張感がこの日の茶室には漂っていました。

いよいよリチャーズくんの出番。

練習の成果を発揮するときです。

周りの空気に飲み込まれないように、集中してお点前をします。

うまくできたかな・・・?

点前確認を終えての感想をリチャーズくんに聞いてみました。

「無事に茶道の試験を受けることができました。緊張のあまりうまくできなかったけど、楽しかったです。お茶を点てると心がすごく落ち着きます。一生忘れられない経験です。」

結果は今週の授業で発表です。

いい結果だといいですね♪

2012年11月12日

大心茶会 ~鎮信流発祥の地・平戸で茶席体験~

茶道文化では秋になると1年生が学外の茶会参加に出かけます。

茶席の空気を感じ、日頃学んでいる作法や茶道の知識を深め、実践する機会です。

今回は1年生が参加する数ある茶会の中から最も格式高い平戸での茶会のレポートをしたいと思います。

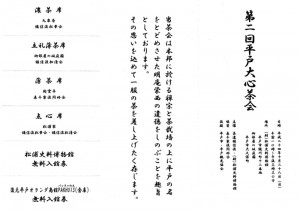

10月28日(日)第2回大心茶会が行われました。

大心茶会とは、我が国における禅宗と茶栽培の上に平戸の名をとどめさせた明庵栄西の遺徳をしのぶことを趣旨とし、毎年松浦史料博物館で茶道鎮信流と表千家流が席をかまえ、行われている茶会です。

大変ありがたいことに学生たちの茶券にも松浦史料博物館や復元平戸オランダ商館の無料入館券が含まれていました。

当日、

8:30 大学を出発。

1時間ほどバスに揺られ、平戸に向かいました。

10:00 無事平戸に到着。

参加した学生は総勢42名。

3つのグループに分かれて、濃茶席(鎮信流松華会)、薄茶席(表千家流同好会)、立礼薄茶席(鎮信流松清会)の3つの茶席を回りました。

濃茶席では、茶道鎮信流の御宗家様が自らおもてなしして下さいました。

いつも講義の中に登場する御宗家様が目の前にいらっしゃるということに、学生たちはとても緊張しているようでした。

「御宗家様の茶席というだけあって、格式高い厳かな感じがした」、「茶会の中で色々な話を聞くことができ、楽しかった」など、御宗家様と正客の会話を聞きながら、伝統文化・茶道の重みのようなものを感じ取ったようでした。

薄茶席では、表千家のお点前を見学し、作法の違いを学ぶことができました。

学生からは「ひとつひとつの動作が少し違って面白かった」、「鼈甲の茶杓など普段見れない道具を見ることができて、良かった」との声も聞かれました。

立礼薄茶席では、畳の上ではなく、イスに座っての茶席を体験しました。

「同じ流派でも道具の違いが色々あることを知った」、「色んな形や味のお菓子があって、普段学んでいる食物の勉強にもなった」と、驚きの多い茶席だったようです。

一日を終えて・・・

「色んな人と出会えて、茶会の雰囲気も味わえ、勉強になった」との感想もありました。

まだ半年しか茶道をしていない学生たちですが、「百聞は一見に如かず」!

学外で本物に触れるという、忘れられない貴重な体験だったようです。

秋晴れの下、茶の空気を肌で感じた1日でした。

2012年11月12日

「秋の風 吹いてただよう 茶の薫り」~観月茶会 学生の俳句より~

秋と言えばお月見の季節。

茶道文化では10月12日に毎年恒例となっている観月茶会を開催しました。

観月茶会とは、茶道文化Ⅲを履修する学生が企画運営を行う手づくりのお茶会です。

地域の方々にお越しいただき、日頃学んでいる「おもてなし」を実践します。

今年舞台に立ったのはこちらのメンバー!

中には日頃ヒップホップのダンスを踊るメンバーも!?

写真だけでは分からないですよね。

この日だけは着物を着て、おしとやかに振る舞っていました。

また、今年のお献茶は中国人留学生のデンくんが努めてくれました。

日中友好を願ってのお献茶となりました。

こちらは客席の様子です。

接待担当の学生も落ち着いてお茶を出していました。

本番まで何度も練習を重ねたので、その成果が発揮できていたようです。

最後に、茶会を終えた3年生のコメントを紹介したいと思います。

●国際観光学科3年 宮崎舞さん(司会)

お客様が笑顔で帰っていく姿を見て、とてもうれしく思い、私が幸せな気持ちになれました。普段使わない言葉を使うなど、勉強になることも多く、いつもの自分とは違う自分に慣れて面白くもあった。茶道文化Ⅲのメンバーでお茶会が出来たことを嬉しく思います。

●健康栄養学科3年 浜崎七絵さん(接待)

お客様にお茶を出す際に、出し方や歩き方、お辞儀の仕方など様々なことに気を配り、一番良いと思う方法をみんなで考え、取り入れることで、おもてなしの心やチームワークなどが身に付きました。とてもいい経験になりました。

学生にとっては大変貴重な機会になったようです。

今回ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。